নিক্কেই এশিয়ার প্রতিবেদন

বাংলাদেশ-পাকিস্তান ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে উভয় সংকটে ভারত

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অচলাবস্থা ভাঙতে শীর্ষ পর্যায়ের কূটনৈতিক তৎপরতা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সম্প্রতি এর ভালো উদাহরণ হচ্ছে ইউক্রেন ইস্যুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতি। হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির ওপর ট্রাম্পের ক্ষোভপ্রকাশ এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি ক্রমবর্ধমান সমঝোতামূলক অবস্থান। এতে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়ানো ও পুনরায় সমরাস্ত্রে সজ্জিত করার পরিকল্পনা নিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন।

মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরেছে নিক্কেই এশিয়া।

এতে বলা হয়েছে, যদিও আকারে অনেক ছোট তবুও ঐতিহ্যগতভাবে বৈরি সম্পর্ক থাকা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উচ্চপর্যায়ের সংলাপ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক ব্যবস্থাকে পুনর্গঠনের পথে নিয়ে যাচ্ছে। সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—যা দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কোন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এর দুই মাস পর বাংলাদেশ ও পাকিস্তান প্রথমবারের মতো নিয়মিত কার্গো শিপিং রুট চালু করেছে, যা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে একটি মাইলফলক। ডিসেম্বরে সাত বছরের বিরতির পর দুই দেশের মধ্যে পুনরায় সরাসরি ফ্লাইট চালু হয়। নতুন বছরেও সম্পর্কোন্নয়নের এই গতি অব্যাহত রয়েছে। জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সফর করেন পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধিদল। ঢাকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে যৌথ পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় তারা।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মাত্র এক বিলিয়ন ডলার। যার প্রধান অংশ ছিল তুলা ও পাট। অর্থাৎ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে তুলা এবং বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে পাট রপ্তানি করা হতো।

ফেব্রুয়ারিতে জাপান সফরের সময় দুই দেশের সহযোগিতায় অন্যান্য সম্ভাবনার ওপর জোর দেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী। বিশেষ করে চিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে জোর দিয়েছেন তিনি।

আশিক চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে বিশাল রাষ্ট্রায়ত্ত চিনি কারখানার কাঠামো রয়েছে। তবুও আমাদের চিনি আমদানি করতে হয়। কারণ আমাদের নিজস্ব উৎপাদন যথেষ্ট নয়। পাকিস্তানের বিনিয়োগ আমাদের বিদ্যমান কারখানাগুলোকে আধুনিকীকরণ করতে এবং বাংলাদেশের বাজারে চাহিদা মেটাতে সাহায্য করতে পারে।

তিনি আরও বলেন, আমরা অবশ্যই সেই খাতগুলোকে কাজে লাগাতে পারি, যেখানে পাকিস্তান অত্যন্ত দক্ষ।

শুধু অর্থনৈতিক সম্পর্কোন্নয়ন নয় বাংলাদেশ-পাকিস্তানের সম্পর্ক সামরিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়েছে। জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল পাকিস্তান সফর করেন। যৌথ সামরিক মহড়া ও অস্ত্র স্থানান্তর নিয়ে আলোচনা করেন তারা। একই সঙ্গে পারস্পরিক বৃত্তি কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিনিময় এবং ঢাকায় পাকিস্তানের একজন খ্যাতনামা শিল্পীর পরিবেশনা দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও গভীর করেছে।

এসব কিছুর পরেও বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্ক দীর্ঘ ও জটিল ঐতিহাসিক পটভূমিতে আবদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয় বৃটিশ শাসিত ভারত। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের নাম হয় ভারত, আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পাকিস্তান নামে গঠিত হয়। নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রটি ভৌগোলিকভাবে বিভক্ত ছিল। যার একাংশের নাম ছিল পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান)। আর অন্য অংশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)। এ দুই অংশকে বিভক্ত করে ভারত।

পাকিস্তান সরকার যখন পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচলিত উর্দুকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তখন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। প্রধানত বাংলা ভাষাভাষীদের অঞ্চল হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয় এবং বাংলা ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। যা পরবর্তী স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যেখানে ভারত গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন দেয়। তবে পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে আনুমানিক ৩০ লাখ মানুষের গণহত্যা বাংলাদেশের মননে গভীর ক্ষোভ ও ক্ষত সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এসে ভারতের ঘনিষ্ঠ মিত্র হন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের বিচারের অঙ্গীকার করেন। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের প্রতি বিশেষ সুবিধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত গণবিক্ষোভের পর গত আগস্টে হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৫ বছরের শাসনকালে তার কর্তৃত্ববাদী নীতির কারণে জনগণের ক্ষোভ ভারতের দিকেও প্রসারিত হয়। কারণ ভারত ছিল তার প্রধান সমর্থক।

ভারতের বিষয়ে বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক ঢাকা ট্রিবিউন ‘বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের জানা উচিত এমন ১০টি বিষয়’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাতে ভারতের মনোভাবের কড়া সমালোচনা করে বলা হয়, সবচেয়ে বিরক্তিকর হলো- ‘তোমরা আমাদের কারণেই স্বাধীন হয়েছো’ এই পুরোনো বুলি। ১৯৭১ সালে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তবে এ নিয়ে অহংকার করার সময় শেষ হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে পত্রিকাটি।

বর্তমানে বাংলাদেশকে স্থিতিশীল করার দায়িত্বে রয়েছে অন্তর্বর্তী ড. ইউনূস প্রশাসন। আর তাদের সমালোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন ভারতে পালিয়ে থাকা হাসিনা। তার সম্ভাব্য প্রত্যর্পণ ইস্যু নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সরাসরি আলোচনা না করলেও ড. ইউনূস গত ডিসেম্বরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের মতো বৈঠক করেন। মিশরে অনুষ্ঠিত ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে হওয়া ওই বৈঠকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা সত্যিই আমাদের ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী করতে চাই। জবাবে ড. ইউনূস সার্ক পুনরুজ্জীবিত করা এবং ঢাকায় এর শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তাব দেন।

১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সার্ক একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। ৮টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে এটি গঠিত। যদিও সার্কভুক্ত দেশগুলো একত্রে বিশ্ব জিডিপির মাত্র ৪ শতাংশ অবদান রাখে। তারা বিশ্ব জনসংখ্যার ২৫ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে ২০১৪ সালের পর থেকে কোনো শীর্ষ সম্মেলন না হওয়ায় সংস্থাটি কার্যত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে।

এখন বড় একটি প্রশ্ন হচ্ছে- ড. ইউনূস কেন এই মুহূর্তে ‘অচল’ প্রায় সংস্থাটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছেন। তা বুঝতে আমাদের ৪০ বছর আগে এর প্রতিষ্ঠাকালীন প্রেক্ষাপটে ফিরে যেতে হবে।

সার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হচ্ছে- ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন। যদিও ভারত ১৯৭১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। যা কার্যত একটি সামরিক জোটে রূপ নেয়। সেই সময় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর তেমন কোনো নিরাপত্তা গ্যারান্টি ছিল না। ওই পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ১৯৮০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

ভারত শুরুতে এই প্রস্তাবকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। অঞ্চলের প্রধান শক্তি হিসেবে ভারত বহুপাক্ষিক আলোচনার পরিবর্তে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাকে অগ্রাধিকার দিতো। কেননা ভারতে মনে করত সম্মিলিত পদক্ষেপ এই অঞ্চলে তাদের প্রভাব কমিয়ে দিতে পারে।

তবে শেষ পর্যন্ত ভারত যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে নতি স্বীকার করে। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার সোভিয়েত প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। নিজের ঘোষিত নিরপেক্ষ নীতির পরেও সোভিয়েত ঘনিষ্ঠতার ছাপ এড়াতে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ঝুঁকি এড়াতে সার্কে যোগ দিতে রাজি হয় ভারত। তবে সব সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবে এবং দ্বিপাক্ষিক ইস্যুগুলো আলোচনার বাইরে রাখার শর্ত দেয় ভারত।

সার্কের প্রতিষ্ঠা সম্ভবত ১৯৬৭ সালে গঠিত আসিয়ান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। মূলত চীনা কমিউনিজমের প্রভাব কমাতে প্রতিরোধক শক্তি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল আসিয়ান। সেখানে সার্ককে প্রতিটি সিদ্ধান্তে ভারতের আধিপত্যের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সার্কের প্রতিষ্ঠাতারা সোভিয়েত হুমকি কাজে লাগিয়ে অন্তর্ভুক্ত করলেও এতে ভারতের প্রভাব কমেনি।

সার্ক শুরু থেকেই আসিয়ানের তুলনায় এগিয়ে ছিল; এটি দ্রুত একটি চার্টার গ্রহণ করে, যা মূলত একটি আঞ্চলিক সংবিধান এবং বার্ষিক সম্মেলনকে নিয়মিত চর্চা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ২০০৫ সালে সার্ক আফগানিস্তানকে তার অষ্টম সদস্য হিসেবে যুক্ত করে এবং জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো দেশ ও সংস্থাগুলোকে পর্যবেক্ষক হিসেবে স্বাগত জানায়।

তবে সার্ক সম্মেলনগুলো প্রায়ই রাজনৈতিক অস্থিরতা, সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদের কারণে ব্যাহত হয়েছে। পরিবর্তন আসে ২০১৬ সালে, যখন পাকিস্তানভিত্তিক ইসলামপন্থী উগ্রবাদীদের সন্ত্রাসী হামলায় ক্ষুব্ধ হয়ে মোদি পাকিস্তানে নির্ধারিত সম্মেলনে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানান। পরে হাসিনাও একই সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে, সম্মেলন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয় এবং তারপর থেকে এটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

পরবর্তী সময়ে মোদি ও হাসিনা তাদের দৃষ্টি পশ্চিম থেকে পূর্বে সরিয়ে নেন এবং অন্য একটি আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের উদ্যেগ নেন। তারা বঙ্গোপসাগর বহুমুখী প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা উদ্যোগ (বিমসটেক)-কে অগ্রাধিকার দেন। ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ঢাকায় সদর দফতর থাকা বিমসটেকে দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি দেশ, পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থাইল্যান্ড ও মিয়ানমার অন্তর্ভুক্ত থাকলেও পাকিস্তানকে এতে রাখা হয়নি।

জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপিং ইকোনমিজ-এর নির্বাহী সহ-সভাপতি মায়ুমি মুরায়ামা বলেন, গত এক দশক ধরে ভারত ও বাংলাদেশ এমনভাবে তাদের সম্পর্ক পরিচালনা করেছে যেন দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তানের কোনো অস্তিত্বই নেই। তিনি মনে করেন, ইউনূসের সার্ক পুনর্জাগরণের পরিকল্পনা পাকিস্তানকে আবার দক্ষিণ এশিয়ার কাঠামোয় ফিরিয়ে আনার এবং ভূরাজনৈতিক অবস্থাকে হাসিনা-পূর্ব যুগে ফিরিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লাইলুফার ইয়াসমিন ইউনূসের এই উদ্যোগকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন, এটি দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রসারে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ভূমিকার পুনরুজ্জীবনকে প্রতিফলিত করে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নিজেকে এমন একটি শক্তি হিসেবে পুনর্গঠন করছে যা সব দেশের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক। বিপরীতে নির্দিষ্ট শক্তির (ভারতের) সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতিকে সম্পৃক্ত করতে চায়না।

তবে, নয়াদিল্লির সেন্টার ফর সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক প্রোগ্রেসের জ্যেষ্ঠ গবেষক কনস্টান্টিনো জেভিয়ার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ভারত সার্কের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হবে না, যতক্ষণ না এটি পাকিস্তানের সঙ্গে তার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করে। এটি গত প্রায় ১০ বছর ধরে ভারতের নীতি এবং এটি পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা কম, যদিও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এই বিষয়ে আশা ও আবেদন জানাচ্ছে।

সার্ক পুনরুজ্জীবিত করতে ইউনূসের প্রচেষ্টা বিস্ময়কর, কারণ বাংলাদেশই বিমসটেকের সদর দফতরের স্বাগতিক দেশ, যা একটি বিকল্প আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা এবং যা বাংলাদেশের ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে অনেক বেশি যুক্ত বলে মনে করেন জেভিয়ার। বলেন, তাই সার্কের ওপর এই নতুন মনোযোগ হয়তো কেবল তার আঞ্চলিক সহযোগিতার পুরনো ধারণার প্রতিফলন, অথবা এটি একটি রাজনৈতিক প্রচেষ্টা যা হাসিনার বিমসটেক-কেন্দ্রিক নীতির বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং ভারতকে চ্যালেঞ্জ করার কৌশল হতে পারে।

তবুও, আঞ্চলিক ব্লকগুলোর গুরুত্ব সম্ভবত বৃদ্ধি পাবে কারণ বৈশ্বিক গতিশীলতা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং বিশ্ব ‘ট্রাম্প ২.০’ এর অনিশ্চিত যুগে প্রবেশ করছে।

সম্প্রতি, ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে কূটনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে জড়িয়েছে কলম্বিয়া। দেশটির প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কৃত কলম্বিয়ানদের বহনকারী দুটি সামরিক বিমান অবতরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় দুই দেশের সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠেছে। এর প্রতিক্রিয়ায়, আঞ্চলিক ব্লক, কমিউনিটি অব ল্যাটিন আমেরিকান অ্যান্ড ক্যারিবিয়ান স্টেটস, এই পরিস্থিতির সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে আলোচনার জন্য জরুরি সম্মেলন আহ্বানের কথা বিবেচনা করলেও শেষ পর্যন্ত তা বাতিল করা হয়।

একইভাবে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বারবার সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের ঐক্য পুনর্ব্যক্ত করেছে, অন্যদিকে আসিয়ান ছয়টি উপসাগরীয় রাজতন্ত্র দ্বারা গঠিত একটি আঞ্চলিক সংস্থা, উপসাগরীয় সহযোগিতা কাউন্সিলের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। এই পদক্ষেপগুলো সম্মিলিত আত্মরক্ষার দিকে বৈশ্বিক প্রবণতাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

কূটনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও একই অঞ্চলের দেশগুলো বহিরাগত চাপের মুখে প্রায়শই একই ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রধান শক্তি হওয়া সত্ত্বেও, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ লাঘব করতে বা চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের মোকাবিলায় সার্ককে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত অপেক্ষা করছে। যদি সবকিছু প্রত্যাশা অনুযায়ী চলে তাহলে আগামী এপ্রিলে থাইল্যান্ডে নির্ধারিত বিমসটেক সম্মেলন হবে ইউনূস এবং মোদির মধ্যে প্রথম মুখোমুখি বৈঠক। তবে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য এখন বড় প্রশ্ন হচ্ছে- ইউনূসের সার্ক পুনর্জীবিত করার প্রস্তাবে মোদি কেমন প্রতিক্রিয়া দেখান। এছাড়া মোদির ‘প্রতিবেশী প্রথম’ নীতির ভবিষ্যৎ এর ওপর নির্ভর করছে।

কলারোয়া নিউজে প্রকাশিত কোনও সংবাদ, কলাম, তথ্য, ছবি, কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ। অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করলে কর্তৃপক্ষ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (Unauthorized use of news, image, information, etc published by kalaroa News is punishable by copyright law. Appropriate legal steps will be taken by the management against any person or body that infringes those laws.)

একই রকম সংবাদ সমূহ

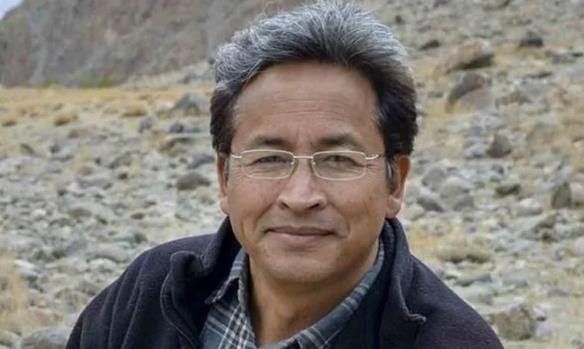

লাদাখে বিক্ষোভের দুই দিন পর সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক গ্রেপ্তার

লাদাখ রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে গ্রেপ্তার করেছে ভারতের কর্তৃপক্ষ।বিস্তারিত পড়ুন

‘আপনার বাংলাদেশি বোন দিল্লিতে বসে আছে’, মোদিকে কড়া জবাব ওয়াইসির

ভারতের বিহারে তথাকথিত ‘অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীদের’ উপস্থিতি নিয়ে ক্ষমতাসীনদের রাজনীতি দেশটিতে বেশবিস্তারিত পড়ুন

মোদিকে হটাতে জেন-জিদের বিক্ষোভ চান রাহুল

ভারতের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে ‘ভোটচুরি’র অভিযোগ করার পর রাহুল গান্ধী এবারবিস্তারিত পড়ুন