বদলে যাচ্ছে পেশা, হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্য : আজ পহেলা বৈশাখ

ইতিহাস ঐতিহ্যের জেলা সাতক্ষীরা। জেলার গরুরগাড়ি, হেলিকপ্টার, পালকি, মাদুর শিল্প, পিতল-কাঁসা, মন্ডা-মিঠাই, ঘটকালি, নৌকার মাঝি, তাল-খেজুরের রস আহরণকারী (গাছি), জেলে, কর্মকার, কুমার (মৃৎশিল্প), ঘোলওয়ালা, দইওয়ালা, রিকশা, তাঁত, হারিকেন-টেমি-হ্যাচাকলাইটসহ বিভিন্ন ঐহিত্য আজ বিলুপ্তির দ্বারে। বিলুপ্তপ্রায় কয়েকটি ঐতিহ্য আজ উপস্থাপন করছি।

সুদিন হারিয়েছে ঐতিহ্যের মৃৎশিল্প:

সৌখিনতার সাথে বাঙালির সম্পর্ক্য চিরকাল। রঙ আর নকশার সম্মিলনে ঐতিহ্যের এসব স্মারক যুগে যুগে নানা আনুষ্ঠানিকতায় সমৃদ্ধ করেছে বাঙালি সং¯ৃ‹তি। কিন্তু সময়ের পরিক্রমা আর জীবনের বৈচিত্র্যহীন আবর্তে ফিকে হয়ে যাচ্ছে সৌখিন শিল্প উপকরণ মাটির তৈরি তৈজসপত্র। কয়েক দশক আগেও শহরতলীর পাল পাড়ায় বাস করতেন কারিগররা। কর্মনৈপণ্যে তারা প্রতিদিন তৈরি করতেন মাটির হাড়ি, টব, ভাড়, মেটে, জালা, কলস, সানকি, কুপির মতো নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র। এসব পণ্য বিক্রি হতো আশপাশের জেলার হাটবাজারে। উৎসব পার্বণসহ সারাবছরই মানুষ কিনতেন এসব সামগ্রী। তৈরি আর বিক্রির মধ্যে জীবন-জীবিকা ভালোভাবেই নির্বাহ করতেন মৃৎ কারিগররা। কিন্তু সেই সুদিন হারিয়েছে কয়েক যুগ আগে। এক ঘর দুই ঘর করে কমতে কমতে পাল পরিবারের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। বেঁচে নেই নিপুণ হাতের সেই মৃৎ কারিগরদের অনেকেই। নিত্যজীবনে কাচ, প্লাস্টিক আর এলুমিনিয়ামের তৈজসপত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে এখন। আর তাতেই সুদিন হারিয়েছে ঐতিহ্যের মৃৎশিল্প। তাই হাড়ি, সানকি, টবের পরিবর্তে এখন মৃৎ কারিগররা তৈরি করছেন শৌচাগারের পাট। কিছুটা চাহিদা থাকায় এ পাট তৈরি আর বিক্রি করেই জীবনযাপন করছেন মৃৎকারিগররা। মৃৎশিল্পের হারানো সুদিন ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় একেএকে পেশা পরিবর্তন করেছেন দক্ষ কারিগররা। মৃৎ কারিগররা জানান, মাটির তৈরি নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈজসপত্রের বদলে এখন তৈরি করছেন শৌচাগারের পাট। তিনটি পৃথক আকারের (২৮, ৩২ ও ৩৪ ইঞ্চির) মাপে তৈরি এসব পাট ১২০-১৬০ টাকায় বিক্রি করে সংসার চালান তারা। এতেও নতন সঙ্কট হিসেবে দেখা দিয়েছে মাটির। আবাদি জমি খননে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকায় পাট তৈরির মাটি পাওয়া যাচ্ছে না চাহিদা মতো। এক ট্রলি মাটি কোনোভাবে মিললেও ৮০০ টাকার পরিবর্তে খরচ পড়ছে হচ্ছে দেড় হাজার টাকা। কয়েক বছর আগেও এক ট্রলি মাটি দিয়ে ৩০০ শতাধিক পাট তৈরি সম্ভব হলেও এখন ২৪০টির বেশি তৈরি করা যায় না। মৃৎ কারিগর ভৈরব পাল বলেন, এখন আর মাটির তৈরি জিনিস মানুষ কেনে না। এছাড়া মাটিও পাওয়া যায় না ঠিকমতো, দামও বেশি। ফলে নিরুপায় হয়ে পাট তৈরি করি। মৃৎশিল্পীরা বলেন, সবচেয়ে বড় সমস্যা মাটি না পাওয়া। প্রশাসন আবাদি জমি কাটা বন্ধ করেছে।

ঘটকালি পেশায় দুর্দিন:

একটা সময় ছিল, সন্তানদের বিয়ের বয়স হলেই ঘটকদের দ্বারস্থ হতেন বাবা-মা। অর্থাৎ বিয়ের একটি গুরুত্বপর্ণ অংশ ছিল ঘটক। তবে যুগ পাল্টেছে। সময়ের পরিক্রমায় জৌলুস হারিয়েছে ঘটকালি পেশা। কিন্তু আগের মতো রোজগার না থাকায় এখন পেশায় বিরক্তি এসেছে তাদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ঘটক বলেন, আগে মাসে চার-পাঁচটা বিয়ে দিতাম। এখন ছয়মাসেও একটা বিয়ে দিতে পারি না। আমার কাছে পাত্র-পাত্রী পক্ষ ফোন নম্বর নিয়ে নিজেরাই বিয়ের কার্যক্রম সেরে নেয়। তিনি আরও বলেন, ঘটকরা একটা আশা নিয়েদ’ পক্ষের জন্য দর-দরান্তে যাই, টাকা-পয়সা খরচ করি। কিন্তু কোনো রকম ফোন নম্বর পেলেই তারা (পাত্র-পাত্রী পক্ষ) আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে। এপর্যন্ত ২০০টিরও বেশি বিয়ে দিয়েছেন রবিউল ইসলাম নামের এক ঘটক। তবে প্রযুক্তির কারণে বিভিন্ন সময় প্রতারণার শিকার হয়েছেন। হতাশ কণ্ঠে তিনি বলেন, ঘটকরা খুব পরিশ্রম করে। অনেক সময় দেখা গেছে পাত্র বিকেল ৩টায় আসবে বলে সময় দিয়েছে। কিন্তু আসে বিকেল ৫টায়। কোনো রকম ফোন নম্বর নিতে পারলেই আমাদের আর মূল্যায়ন থাকে না। এরপর পাত্র বা পাত্রী পক্ষ বলে দেয় তারা এ বিয়ে দেবে না। কিন্তু দুই মাস পর খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, আমার মাধ্যমে যোগাযোগ হওয়া তাদের বিয়ে হয়েছে। তিনি যোগ করেন, আমরা এ ধরণের প্রতারণার বিচারও পাই না। আবার কেউ কেউ বিয়ে হওয়ার পর টাকা দেবে বলে মাসের পর মাস হয়রানি করে।

পালকি এখন যাদুঘরে:

গ্রামের মেঠো পথ ধরে বেয়ারারা গানের সুরে পালকি বেয়ে চলেছেন, চার বেহারার পালকি চডড়ে, যায়রে কন্যা স্বামীর ঘরে। পালকির ভিতর থেকে নববধু উঁকি মেরে দেখছে, এ জেনো এক অপরূপ দৃশ্য। কান্না ভেজা নয়ন তবু জেনো নতুনত্তের এক স্পন্দন।

এক সময় এই পালকি ছাড়া বিয়ের কথা ভাবাই যেতো না, গরীব, ধনী কিংবা মধ্যবিত্ত সকলেরই একটাই বাহন পালকি। সারাদেশের মতো রূপগঞ্জেও একই অবস্থা ছিল। কালের বির্বতনে চিরায়ত গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যের ধারক পালকি আজ আর চোখে পড়ে না। পালকি এখন কালের সাক্ষী হয়ে আছে জাদুঘরে।

এক সময়ে গ্রামবাংলার হাটবাজারে পালকি সাজিয়ে রাখা হতো। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার আগেই পালকিওয়ালাদের কাছে ছুটে যেত বরের আত্মীয়-স্বজনরা। পালকি কাঠ দিয়ে তৈরি করা হতো। চার জনে মিলে পালকি বহন করত। সামনে পেছনে দু’জন করে পালকি কাঁধে নিত।

প্রথমে বরকে পালকিতে করে তার নিজ বাড়ি থেকে কনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হতো। বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর বর-কনেকে একসঙ্গে আবার বরের বাড়িতে নিয়ে আসত। পথে পালকিওয়ালাদের গানের সুরে সুরে মুগ্ধ হতেন আশপাশের মানুষ। পালকিওয়ালাদের সেই বিখ্যাত গান আর নাচ দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ত নানা বয়সী পালকি নামটির উৎপত্তি ফারসি ও সংস্কৃত উভয় ইন্দো ভারতীয় ভাষা থেকে আর সেই সাথে ফরাসি থেকেও। চক্রযানের বিপ্লবে পালকির জায়গা দখল করে নিয়েছে আধুনিক যানবাহন। হালের লাঙ্গল যেমন গ্রামেও অচল, তেমনি ধনী গরিব নির্বিশেষে সকলের নানা অনুষ্ঠানে ব্যবহার করছে আধুনিক যানবাহন। এমন কি আধুনিকতার ছোঁয়ায় ইদানিং বর-কনের বাহনে যোগ হয়েছে ব্যয়বহুল হেলিকপ্টারও। সম্প্রতি শ্যামনগরে এলাকা থেকে হেলিকপ্টারে করে বর যাত্রা যাওয়ার খবরও এখন সবার জানা।

দেখা মেলেনা ঘোড়ার গাড়ি:

এক সময় জেলার প্রায় সব অঞ্চলেই দেখা মিললেও এখন আর দেখা মেলেনা ঘোড়ার গাড়ি। সময়ের ব্যবধানে এখন আর শহরে কিংবা গ্রামে ঘোড়ারগাড়িরদেখা মেলে না। সাতক্ষীরা সদরের ধুলিহর ইউনিয়নের ভালুকাচাঁদপুর, আশাশুনির বুধহাটা, তালা উপজেলার পাটকেলঘাটাসহ বিভিন্ন এলাকায় মালামাল পরিবহনে এক সময় ব্যবহার হতো ঘোড়ার গাড়ি। এই গাড়ি ব্যবহারের ফলে যেমন দ্রুত সময়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া সহজ, তেমনি পরিবহন খরচ কম। তখন যোগাযোগের কোনো পাকা সড়ক ছিল না। ঘোড়া দিয়ে গাড়ি টেনে সংসার চালাতেন অনেকেই। হারাতে বসেছে এই ঐতিহ্যবাহী ঘোড়ার গাড়ি। ইঞ্জিন চালিত যানবাহন চলার কারণে ঘোড়ার আর দেখা যায়না। এখন শুধু উত্তরাঞ্চলে দেখা মেলে এই ঘোড়ার গা।

ঐতিহ্যের শীতল পাটিতে আগ্রহ হারাচ্ছেন কারিগররা:

এক সময় শীতল পাটির কদর ছিল। বর্তমানে এ পাটি তৈরিতে আগ্রহ হারাচ্ছেন কারুশিল্পীরা। সঠিকভাবে বাজারজাত, মূলধন না থাকা, মর্তা বেত কমে যাওয়াসহ বিভিন্ন কারণে এখন বিলুপ্তির পথে এই শিল্প। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ কোরিয়ার জেজ দ্বীপে ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ’ (আইসিএইচ) ইউনেস্কোর ১২তম অধিবেশনে বিশ্বের নির্বস্তুক সাংস্কতিক ঐতিহ্য (দি ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি) হিসেবে শীতলপাটিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ মর্তা’ থেকে তৈরি হয় শীতলপাটি। শীতল পাটি শিল্পে রয়েছে পারিবারিক ঐতিহ্য। একটি পাটি তৈরি করতে দুই থেকে আড়াই মাস সময় লাগে। নকশা ছাড়া একটি পাটির চার থেকে পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। তবে অর্ডার দিয়ে মসজিদ, মন্দির, মিনার কিংবা ব্যক্তির নাম দিয়ে তৈরি করলে দাম পড়ে ২৫ হাজার টাকা। সরকার থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতাও না পাওয়ায় অনেকেই এ পেশা ছেড়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন রঙের নামের শীতল পাটির মধ্যে রয়েছে সাদাপাটি, গুছি রঙ্গা পাটি, আসমান তারা, চৌদ্দ ফল, কমল গুশ পাটিসহ হরেকরকম পাটি। এছাড়াও এখন মর্তার বেত দিয়ে তৈরি করছেন কলমধানি, ভ্যানিটিব্যাগ, কোর্ট ফাইল, মানিব্যাগ, ওয়ালম্যাট ও জায়নামাজ।

মরছে নদী কমছে মাঝি:

নদী-নালাবেষ্টিত বাংলাদেশে এক সময়ের যোগাযোগের অন্যতম বাহন ছিল নৌকা। সেই নৌকা চালিয়ে যারা জীবনধারণ করেন অঞ্চলভেদে তারা মাঝি, মাল্লা, নাওয়া, নৌকাজীবী, নৌকাচালক, কান্ডারি, পাটনি, কর্ণক ইত্যাদি নামে পরিচিত। সাতক্ষীরা জেলা নদীবেষ্টিত। এ জেলার নদীর মধ্যে কপোতাক্ষ, ইছামতি, বেতনা, মরিচ্চাপ, খোলপেটোয়া, কালিন্দি, আদি যমুনা, কাকশিয়ালি, মালঞ্চ উল্লেখযোগ্য। এলাকায় উৎপাদিত নানান ফল, ফসল ও পণ্য দুই দশক আগে এসব নদী ও খাল দিয়ে আনা-নেয়া করতেন সব শ্রেণির মানুষ। কিন্তু কালের বিবর্তনে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে বেড়েছে সেতু। ফলে খেয়াঘাটের মাঝি এখন আর তেমন চোখে পড়েনা। এছাড়া জেলার কপোতাক্ষ বেতনা মরিচ্চাপ নদীর অপমৃত্যু হয়েছে। জেলার অভ্যন্তরীণ খালের মধ্যে লাবন্যবতী, সাপমরা, প্রাণসায়রসহ বিভিন্ন খাল অস্তিত্ব সংকটে। বেশিরভাগ নদী ও খালে চর জাগায় নৌকা চলে না। দুই দশক আগে জেলা বা উপজেলায় অন্তত কয়েক হাজার খেয়া ঘাটের মাঝি পরিবার এ পেশায় জড়িত ছিল। আস্তে আস্তে এ পেশা বিলুপ্ত হতে থাকে। এখন সে সংখ্যাটা কমে প্রায় বিলুপ্তির দ্বারে। নদী ও খাল দখল, নদীর আকার কমে নব্য সংকট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে খেয়া ঘাটের মাঝিরা এখন বিলুপ্তপ্রায়। প্রবীন মাঝি আব্দুল হামিদ জানান, দেশ স্বাধীনের পরেও একজন মানুষ পার করলে ২ পয়সা করে পেতেন। কয়েক বছর পর ৫ পয়সা,১০ পয়সা, পরে ৫০ পয়সা, এক টাকা, দুই টাকা পেতেন। নৌকা চালানো ছিল তার পেশা। বেতনা নদীর বুধহাটা এলাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হামলা চালায়। শুরু হয় যুদ্ধ। দেশ স্বাধীনের সময় সুপারিঘাটা ঘাটে মাঝি হিসেবে কাজ করি। এখন সেখানে সেতু হওয়ায় মাঝির পেশা ছেড়েছি। তবে পেশা ছাড়লেও দুই পাড়ের মানুষ এখনও আপন হয়ে রয়েছে। এভাবে জেলার অনেক ঘাটে নির্মাণ হয়েছে সেতু। ফলে হারিয়ে গেছে মাঝি।

বিলপ্তপ্রায় পেশা ঘোলওয়ালা:

‘দই, দই…লাগে…দই…’ গ্রাম-গঞ্জে সময়-অসময়ে এখন আর ঘোষদের এমন হাককানে বাজে না। মেঠো পথ ধরে কাধে হাড়িঝলিয়ে দইওয়ালাদের শশব্যস্ত চলনও আর দেখা যায় না। কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়া একটি পেশা হলো ঘোষ বা ঘোলওয়ালা। দুধ দিয়ে তৈরি নানা ধরনের খাবার ফেরি করে বেড়াতেন তারা। দামে সস্তা হলেও পুষ্টিগুণ আর স্বাদে এই গ্রামীণ খাদ্যপণ্য ছিল অনন্য। ঘোলওয়ালা পেশাটি বিলুপ্তির বড় কারণগুলোর মধ্যে-দুধের উচ্চমূল্য, নতুন ধরনের মিষ্টান্ন ও দোকানের আবির্ভাব, লাভ কমে যাওয়া, ঘোষদের দেশত্যাগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাই এখন আর অলস দুপুর কিংবা গ্রীষ্মের দাবদাহে ঘোলওয়ালাদের হাকডাকও কানে ভাসে না। দীর্ঘকাল ধরে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনে বিখ্যাত সাতক্ষীরা অঞ্চল। জেলার সন্দেস দেশ বিখ্যাত। সাতক্ষীরার ঘোষদের নামে সারা দেশে রয়েছে মিষ্টির দোকান। এ জেলার দুগ্ধজাত পণ্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এক সময় ঘোষেরা ঘোল বিক্রি করতেন ফেরি করে। কিন্তু বর্তমানে তাদের আর দেখা যায়না। সাতক্ষীরা শহরের সুলতানপুর বড়বাজার ও আশাশুনির দরগাপুর-বাকা এলাকা এখনো ঘোলের জন্য বিখ্যাত। তবে ঘোলের ঐতিহ্য নিভ নিভ কায়দায় টিকে আছে। গরমের মৌসুম এবং রমজান মাসে ঘোলের চাহিদা বেশি থাকে। তবে অনেকেই এখন কেবল প্রতি বছর রোজায় গ্রামে গ্রামে ঘোল নিয়ে বের হন। প্রতি গ্লাস ৫, ১০ এবং ২০ টাকা (স্পেশাল) দরে তার ঘোল বিক্রি হয়। দু’একটি গ্রামের বাজারে বসে ঘোলের হাট।

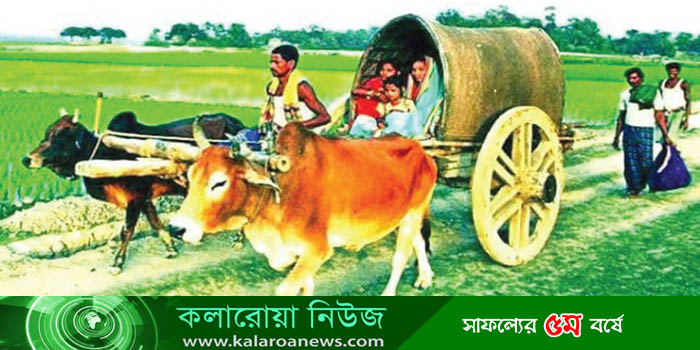

মেঠো পথে দেখা যায়না গরুর গাড়ি:

বিলুপ্তির পথে গ্রামের গরুর গাড়ি। এখন আর গ্রামগঞ্জে আগের মতো চোখে পড়ে না গরুর গাড়ি যা এক সময় সাতক্ষীরাসহ দক্ষিণ বঙ্গের সকল জনপদে দেখা মিলতো।

জেলার সাত উপজেলার প্রত্যেক গ্রামে মেঠোপথে দেখা যেত গরুর গাড়ি। ছিল সর্বত্র এই গরুর গাড়ির মর্যাদাও। দু’টি গরু দিয়ে পিছনের গাড়ি চলতো ‘ঠাই ঠাই’ করে। বিয়েশাদী থেকে শুরু করে অন্য কোন অনুষ্ঠানে মানুষ বহনের জন্য ‘ছই ওয়ালা’ গরুর গাড়ি ছাড়া যেন কল্পনাই করতে পারতেন না। মানুষ পরিবহনের পর গরুর গাড়ি হরহামেশা ব্যবহৃত হতো মাঠের ফসল আনা-নেয়ার কাজে। সেটাও যেনো এখন বিলুপ্তপ্রায়। আধুনিকতা আর যান্ত্রিক বাহনের আধিক্যতায় হার মেনেছে মেঠো পথের গরুর গাড়ি। এমনকি ফসল কাটার পর ফাঁকা মাঠে গরুর গাড়ির প্রতিযোগিতা হতো-গাড়ি নিয়ে কার গরু আগে যায় দেখার জন্য। সেই বিশেষ প্রতিযোগিতাও এখন তেমনটা আর দেখা যায় না। বাঁশ আর বাঁশের চটা দিয়ে পিছনের ফ্রেম (চালি) তৈরি করে গরুর গাড়ি বানানো হতো। সেই গাড়ির চাকার জন্য কামারের কাছ থেকে লোহার পাত সংযুক্ত করা হতো। শতভাগ জ্বালানী বিহীন ও পরিবেশবান্ধব গরুর গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে কোন খরচ হতো না। শুধু গাড়ি বহনের দু’টি গরুর পিছনে যা খরচ হতো। আবার সেই গরুও বিক্রি করে আর্থিক লাভবান হওয়া যেতো।

কিন্তু এখন এ জনপদে হারিয়ে যেতে বসেছে সেই গরুর গাড়ি। অবশ্য এখনো মাঝে মধ্যে গ্রামাঞ্চলে দুই-একটি গরুর গাড়ি চোখে পড়ে। কিন্তু সেগুলোর অবস্থাও নাজুক। জেলার পাটকেলঘাটা তৈলকুপি এলাকার কারিগররা বানাতেন গরুর গাড়ির চাকা। কাঠের তৈরি চাকায় লোহার তৈরি পাত (হাল বলা হতো) পরিয়ে চলার উপযোগি করা হতো। আজ শহরের ছেলে মেয়েরা তো দূরের কথা, গ্রামের ছেলে মেয়েরাও গরুর গাড়ি যানবাহনটির সাথে খুব একটা পরিচিত নয়। আগে অনেকেরই গরুর গাড়ি ছিল উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন।

এই যুগে গরুর গাড়ি নেই, আছে অটো বা ইঞ্জিন চালিত যানবাহন। মানুষের গরুর গাড়ির ওপর চাহিদা নেই। আগে মালামাল বহন করার জন্য গরুর গাড়ির বিকল্প ছিল না। শুধু মালামালই নয়, বিয়ের জন্য বা আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার একমাত্র ভরসা ছিলো গরুর গাড়ি। মাঠের ফসল বহনের জন্য গরুর গাড়ির বিকল্প ছিল না, যদিও যৎ সামান্য সেটা এখনো দেখা যায়। এমনকি ফসল কাটার পর ফাঁকা মাঠে গরুর গাড়ির প্রতিযোগিতা হতো-গাড়ি নিয়ে কার গরু আগে যায় দেখার জন্য। সেই বিশেষ প্রতিযোগিতাও এখন তেমনটা আর দেখা যায় না। এখন গরু আছে কিন্তু গাড়ি নেই। গরুর গাড়ি এখন শুধুই স্মৃতি।

হারিয়ে গেছে মেঠোপথের হেলিকপ্টার:

সাতক্ষীরার হেলিকাপ্টার এক সময়ে পত্র-পত্রিকা আর বিটিভিতে ইত্যাদির অনুষ্ঠানে অভিনব আবিস্কার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। হেলিকপ্টার আকাশে ওড়ে। কিন্তু সাতক্ষীরার হেলিকাপ্টার চলে মাটির পথে। তাই অনেকেই মজা করে প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশের কোন জেলায় রাস্তা দিয়ে হেলিকাপ্টার চলে ? দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এক সময়ের জনপ্রিয় পরিবহন এই সাইকেল হেলিকপ্টার। আকাশ পথের হেলিকপ্টারে যেমন এক স্থান থেকে দ্রুত অন্য স্থানে যাওয়া যায়। দ্রুত না হলেও দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাওয়ার একমাত্র সহজলভ্য ও জনপ্রিয় পরিবহন ছিল এ হেলিকপ্টার। সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে গদি বা নরম কিছু স্থাপন করে একজন মানুষ বহনের ব্যবস্থাই মূলত সাইকেল হেলিকপ্টারের কাজ। বিশেষ ব্যবস্থায় সামনের রডে আরো একজন যাত্রী বহন করা হয়। গ্রাম, হাট-বাজার থেকে উপজেলা বা জেলায় আসবার মতো সড়ক পথ না থাকায় পাকিস্তান আমলে (১৯৬৮-৬৯) সালের দিকে সাইকেলের পিছনে গদি লাগিয়ে হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু হলো। জনপ্রিয়তা লাভ করল অতি দ্রুত। এই হেলিকপ্টার সার্ভিস জেলার বাইরেও যশোরের কেশবপুর আর খুলনার ডুমুরিয়া, পাইকগাছায় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। হাটবাজার, গুরুত্বপূর্ণস্থান, রাস্তার মোড়, সর্বত্র হেলিকপ্টার চালকের আনাগোনা ছিল। কিন্তু সেদিন আর নেই। সাইকেল হেলিকপ্টার এখন আর দেখা যায় না। বিগত কয়েক দশকে এ অঞ্চলের রাস্তাঘাটের বেশ উন্নতি হয়েছে। মোটরসাইকেল হেলিকপ্টার, বাস, টেম্পু, ইঞ্জিন চালিত ভ্যানগাড়ি প্রভৃতির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এ সমস্ত যানবাহনের সাথে টিকে থাকতে না পেরে সাইকেল হেলিকপ্টার পাইলট রা অন্য পেশা বেছে নিয়েছেন। তাদের অবস্থা আজ খুবই খারাপ। সারাদিন অপেক্ষা করেও যাত্রী পায় না। কযেক বছর আগেও জেলার তালা, কলারোয়া দেবহাটা, আশাশুনি, কালিগঞ্জ ও শ্যামনগরে বাইসাইকেল হেলিকপ্টার দেখা যেতো। এখন ২-৪ খানা খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

ঘানি শিল্প চলে গেছে যন্ত্রের দখলে:

সরিষা, তিল, তিসি আর শুকনো নারকেল মাড়াই করে খাঁটি তেল পাবার সে দিনগুলি হারিয়ে যেতে বসেছে। গ্রামে গ্রামে গড়ে ওঠা ঘানি শিল্পও মার খেয়েছে। মিলে তেল বীজ মাড়াইয়ের আধুনিক সুযোগ কেড়ে নিয়েছে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে গড়ে ওঠা কাঠের ঘানিও। পারিবারিক এই পেশাকে তবুও টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে মানুষ। কিন্তু একদিকে নানা কারণে তেল বীজ উৎপাদনে ভাটা, অন্যদিকে বাজারে মিলের তেলের প্রভাবের কারণে তাও ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। শক্তিশালী গবাদি পশুর সংকটও ঘানি শিল্পকে পিছিয়ে দিয়েছে। এক সময় সাতক্ষীরার গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে দেখা মিলতো ঘানির। এখন তা আর চোখে পড়ে না। আর নির্ভেজাল টাটকা খাঁটি তেলও মেলে না চাহিদা অনুযায়ী। ঘানি থেকে পাওয়া খাঁটি সরষের তেল ও নারিকেল তেল বিক্রি করে সংসার চালাতেন অনেকেই। জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলাবদ্ধ থাকায় সরষেসহ অন্যান্য তেল বীজ উৎপাদনের সুযোগও হারিয়ে গেছে। যে তেল বীজ পাওয়া যায় তার বেশিরভাগই ব্যবহৃত হয় মিলে।এ ভাবেই বিলুপ্ত হচ্ছে এই শিল্প। আর এর সাথে জড়িতরাও জীবন জীবিকার তাগিদে বেছে নিচ্ছেন নতুন কোনো পেশা। ঘানি ভাঙ্গা তেলের চাহিদাও নষ্ট করছে মিলের তেল।

তবে ১৯৯০ সালের দিকে সাতক্ষীরা জেলায় ১০০টি’র মত ঘানি থাকলেও বর্তমানে তা কমে গেছে। এখন হয়তো ১০-২০টি পাওয়া যেতে পারে। খাঁটি ও সুস্বাদু সরিষার ও নারিকেল তেল পেতে হলে ঘানির বিকল্প নেই। তাই সরকারি পৃষ্টপোষকতা দিয়ে এ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বলে মনে করেন অনেকেই।

ঢেঁকিঘরের আড্ডা আর নেই:

ঢেঁকি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কত প্রবাদ আছে তার হিসেবে নেই। সাহিত্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ঢেঁকি। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, আমড়া কাঠের ঢেঁকি, অনুরোধে ঢেঁকি গেলা ইত্যাদি। ঢেঁকি নিয়ে রচিত হয়েছে কত গান-কত কবিতা। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি শোনা যায় যে গানটি তা হলো- ‘ও ধান ভানিরে ঢেঁকিতে পাড় দিয়া, ঢেঁকি নাচে আমি নাচি হেলিয়া দুলিয়া, ও ধান ভানিরে।’ এমনি করে আরও অনেক গান গেয়ে এক সময় গ্রামের নারীরা ধান ভানতে যেতেন বাড়ি বাড়ি। কালের বিবর্তনে আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে যেতে বসেছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঢেঁকি।

এক সময় ঢেঁকির ঢাপুর-ঢুপুর শব্দে মুখরিত থাকতো পাড়া মহল্ল¬া। নবান্নের নতুন ধান উঠার পর শুরু হয়ে যেত উৎসবের আমেজ। বিভিন্ন রকমের পিঠা তৈরি করতে ধান মাড়াই করে গুঁড়া কোটা, খাওয়ার জন্য চাল প্রস্তুত করার জন্য সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলতো ঢেঁকি ঘরে আনাগোনা। ঢেঁকিতে ধান দিয়ে তৈরি করা হতো সুস্বাদু চিড়া। ঢেঁকিছাটা চালের কদর এখন ফুরায়নি। গ্রামের অনেক গরীব মানুষের সংসার চলতো ঢেঁকিতে ধান ভেনে, চিড়া কুটে, চালের আটা কুটে, ছাতু কুটে। ঢেঁকি ঘরে বসতো গ্রামের নারীদের আড্ডা। সে আড্ডা উঠে আসতো একেকটি পরিবারেরর সুখ-দু:খ, হাসি-কান্না, মান-অভিমানের কাহিনী। কালের পরিক্রমায় সেই আড্ডা আজ আর নেই। আধুনিক পদ্ধতিতে এখন এই মাড়াই কাজ বিভিন্ন ধরনের মেশিন দিয়ে খুব সহজেই মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। শহরের মতো গ্রামেও লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। যার ফলশ্রুতিতে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ঢেঁকি।

সাতক্ষীরায় বিলুপ্ত রিকশা:

সাতক্ষীরা শহর থেকে বিলুপ্তির পথে রিকশা। নিকট অতীতেও জেলা শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াতের মাধ্যম ছিলো রিকশা। শহরের মোড়ে মোড়ে, গুরুত্বপূর্ণ অফিস ও আদালতের সামনে সারি সারি রিকশা দেখা যেতো। কিন্তু সে দৃশ্য এখন আর চোখে পড়ে না। বলতে গেলে, সাতক্ষীরা শহর এখন রিকশাশূণ্য। কয়েক বছর আগেও শহরে রিকশা দাপিয়ে চলাচল করেছে। রিকশা চালকের দাপটে ভ্যান চালকরা ছিলো কোণঠাসা। শহরের অলি গলি থেকে প্রধান সড়ক ছিলো রিকশা চালকদের দখলে। কিন্তু সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে রিকশার জায়গা দখল করে নিয়েছে ভ্যান-ইজিবাইক।

তিন চাকা বিশিষ্ট মানব বহনকারী এ যানটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে এক থেকে দু’জন যাত্রী বসা যায়। বসার জায়গাটি উচুঁ চেয়ারের ন্যায় গদি বিশিষ্ট। রিকশার কাঠামোর সাথে স্প্রিং যুক্ত হুড সংযুক্ত থাকে। এটি সাধারণত বাঁশের তৈরি। যাত্রীকে রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে এ হুড। যাত্রীর ইচ্ছানুযায়ী হুড উঠানো-নামানো হয়। রিকশায় চড়ার মধ্যে রয়েছে আলাদা স্পেশালিটি। রিকশা ভ্রমন আরামদায়ক। আনন্দদায়ক তো বটেই। রিকশার গায়ে রং তুলির আঁচড়ে মনোরম চিত্তাকর্ষক নকশা সৌন্দর্য্য পিপাসুদের নজর কাড়ে। রিকশার গায়ে সামাজিক সচেতনামূলক বিভিন্ন শ্লোগানও লেখা থাকে। এসব শ্লোগান অশিক্ষা-কুসংস্কারের বিরূদ্ধে রুখে দাঁড়াতে মানুষকে জাগ্রত করে। আলোর পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে।

রিকশা জাপানি শব্দ। যার উৎপত্তি ‘জিনরিকশা’ থেকে। জাপানি ভাষায় ‘জিন’ শব্দের অর্থ মানব, ‘রিকি’ শব্দের অর্থ শক্তি এবং ‘শা’ শব্দের অর্থ যানবাহন। অর্থাৎ ‘জিনিরিকশা’ শব্দের বাংলা অর্থ মানব শক্তি দ্বারা চালিত যানবাহন। সম্ভবত: ১৮৬৮ সালে রিকশার জন্ম। তবে রিকশার জন্মস্থান নিয়ে রয়েছে নানা বিতর্ক। আমাদের দেশে রিকশা দেখা যায় সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে। মায়ানমার থেকে চট্টগ্রামে আসে রিকশা। তবে কেউ কেউ মনে করেন, ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলায় সর্বপ্রথম রিকশা দেখা যায়। রাজধানী ঢাকার রাস্তায় রিকশা দেখা যায় ১৯৩৮ সালে। কোলকাতা থেকে ঢাকায় আসে রিকশা। প্রথমে ৬টি রিকশা আনা হয় ঢাকায়। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা এ রিকশা এনেছিলেন। ১৯৫০ সালের দিকে ‘রিকশা’কে নানা রঙে সাজানো হয়। পালকি, গরুর গাড়ি ও ঘোড়ার পরিবর্তে রিকশায় অধিক আরামদায়ক, সস্তা এবং সহজে যাতায়াত করা যেতো বিধায় রিকশার কদর দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ঢাকায় ১৯৪৪ সালে এবং চট্টগ্রামে ১৯৪৭ সালে রিকশা লাইসেন্স’র কাজ শুরু হয়। ঢাকা, আজিমপুরের ৬৫/২ নয়া পল্টনের মরহুম মহিউদ্দিন মাহমুদের ছেলে সালাউদ্দিন মাহমুদ সর্বপ্রথম ‘রিকশা’র লাইসেন্স করেছিলেন। ১৯৪১ সালে ঢাকা মহানগরে মাত্র ৩৭টি রিকশা ছিলো। ১৯৪৭ সালে ছিলো ১৮১টি রিকশা।

সাতক্ষীরা রিকশা আসে ১৯৬২ সালের দিকে। স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে সাতক্ষীরায় রিকশার পরিমাণ ছিলো খুবই কম। স্বাধীনতার পর দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে দেশ। মানুষের জীবনযাত্রায় লাগে পরিবর্তনের ঢেউ। যাতায়াত ও যোগাযোগের ব্যবস্থায় যোগ হয় নতুনমাত্রা।

রাজধানী ঢাকায় ১৯৭৪ সালে রিকশার সংখ্যা ১৪ হাজার। ১৯৮৬-৮৭ সালে ঢাকায় রিকশা ছিলো ৮৮ হাজার। ২০০৫ সালে ছিলো ৫ লক্ষ। অপরদিকে সাতক্ষীরায় ১৯৮৬/৮৭ সালে সাতক্ষীরায় রিকশার সংখ্যা ছিলো ৬ থেকে ৭ হাজার। ১৯৯০ সালের দিকে এ সংখ্যা ৮ হাজার ছাড়িয়ে যায়। ১৯৯৫ সালের পর থেকে রিকশার সংখ্যা কমতে থাকে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, ১৯৮৬/৮৭ সালে শহরে পণ্য পরিবহনের জন্য দু-দশখানা ভ্যান ছিলো। এসব ভ্যানে সাধারণ মালামাল পরিবহন করা হতো। তখন সাধারণত ভ্যানে কোন যাত্রী উঠতো না। শহরে রিকশা ভ্যান চালকদের সংগঠন ছিলো। সংগঠনটির দাপটও ছিলো বেশ প্রবল। তবে রিকশা চালকদের দাপটে ভ্যান চালকরা থাকতো কোণঠাসা।

সাতক্ষীরা পৌরসভার দেয়া তথ্যমতে, তখন রিকশা-ভ্যান চালকরা লাইসেন্স করার প্রতি খুব বেশি আগ্রহ দেখাতেন না। তবুও ১৯৯০ সালে প্রায় ৩১০০ রিকশা ও ২২০টি ভ্যান রেজিস্ট্রেশন করেছিলো। তখন শহরে রিকশা ছিলো প্রায় ৮ হাজার। ভ্যান ছিলো তিন শতাধিক। ১৯৯৫ সালে পৌরসভায় ৩০০০ রিকশা ও ২৫৬টি ভ্যান লাইনেন্স করা হয়। কিন্তু রিকশা-ভ্যানের সংখ্যা খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। ২০০০ সালে সাতক্ষীরা শহরে রেজিস্ট্রেশনকৃত রিকশার সংখ্যা ছিলো দুই শতাধিক। অপরদিকে ভ্যানের পরিমাণ ছিলো প্রায় ২২০০। ২০০৫ সালে ২২০টি রিকশা ও ২০১০টি ভ্যান লাইসেন্স নেয় পৌরসভা থেকে। ২০১০ সালে ১৭৫টি রিকশা ও ১৭৮৫টি ভ্যান সাতক্ষীরা পৌরসভা থেকে রেজিস্ট্রেশন নেয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মাত্র ৮৫টি রিকশা ও ১৭৮৬টি ভ্যান লাইসেন্স নেয়।

অনেকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকেও লাইসেন্স নিয়ে শহরে এসে ভ্যান-রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। সূত্র জানায়, সব মিলিয়ে শহরে এখন রিকশার সংখ্যা ৫০-৬০টি। অপরদিকে ভ্যানের সংখ্যা থেকে ১০ থেকে ১৫ হাজার। এছাড়াও রয়েছে ইজিবাইক, ব্যাটারি চালিত ভ্যান ও ইঞ্জিনভ্যান।

রিকশাচালক আব্দুল মালেক ও আব্দুল জব্বার জানান, তারা ১৯৯৫ সাল থেকে রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। রিকশায় ২জনের বেশি যাত্রী নেয়া যায় না। সে কারণে ভ্যানের তুলনায় ২/৫ টাকা বেশি ভাড়া নেয়া হয়। একদিকে সামান্য ভাড়া বেশির কারণে যাত্রীরা রিকশায় উঠতে চায় না। অন্যদিকে ২ জনের বেশি যাত্রী নেয়া যায় না বলে রিকশা চালকরা রিকশাবাদে ভ্যান চালাতে শুরু করেছে। ভ্যানে কমপক্ষে একসাথে ৪জন যাত্রী নেয়া যায়। রিকশা চালকরা জানান, রিকশায় চড়ার স্পেশালিটি আলাদা। রিকশায় চড়ার আনন্দ আর ভ্যানে চড়ার আনন্দ এক রকম নয়। অনেক যাত্রী আছেন, যারা ভ্যানে চড়তে চান না। রিকশা খোঁজেন। কিন্তু রিকশা না পেয়ে তারা অনেকেই হাঁটেন অথবা ইজিবাইকে ওঠেন। তবে এ ধরনের যাত্রীরা কখনো ভ্যানে ওঠেন না বলে জানান।

ভ্যান চালক নিয়ামুদ্দিন জানান, তিনি আগে রিকশা চালাতেন। কিন্তু রিকশায় প্যাসেঞ্জার কম। তাছাড়া এক-দুজন প্যাসেঞ্জারের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হয়। তাই বাধ্য হয়ে রিকশা ছেড়ে ভ্যান ধরেছি। শুধু নিয়ামুদ্দিন নয়, তার মতো অনেকেই রিকশা ছেড়ে ভ্যান ধরেছেন। যে কারণে বিলুপ্তির পথে রিকশা।

কেরোসিন তেলের দিন শেষ:

পরিবারে আলোর উৎস হিসেবে কোরোসিন ব্যবহারের দিন ফুরিয়ে আসছে। এক সময় দেশের গ্রামেগঞ্জে বাসাবাড়িতে সবাই ব্যবহার করত কেরোসিন তেলের কুপি-বাতি, হারিকেন অথবা বড় কোনো অনুষ্ঠান হলে হ্যাজাক লাইট। কিন্তু আজ সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বাড়ছে সৌরবিদ্যুৎ এবং সাধারণ বিদ্যুতের ব্যবহার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ উদ্যোগ সফল করতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি আমাদনিও করা হচ্ছে। এসব বিদ্যুৎ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে সরকার। তাই এখন বিদ্যুৎ সুবিধা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে যাচ্ছে। শতভাগ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

বিদ্যুতের দাপটে কমে আসছে কেরোসিন তেলের ব্যবহার। ২০১৬-১৭ সালের জরিপে দেখা গেছে দেশে আলোর উৎস হিসেবে কেরোসিন তেল ব্যবহার করছে ৮ শতাংশ পরিবার। তবে গ্রামে বসবাসকারী পরিবারগুলোর মধ্যে ১০ দশমিক ৭ শতাংশের এখনও আলোর জোগান দিচ্ছে কেরোসিন তেল। কিন্তু শহরে এ হার অনেক কম। অর্থাৎ শহরের পরিবারগুলোর মধ্যে মাত্র ১ দশমিক ৭ শতাংশ কোরোসিন তেল ব্যবহার করছে তাদের আলোর প্রয়োজনে। অন্যদিকে ২০১৫-১৬ সালে দেশে কেরোসিন তেল ব্যবহার করত ১৯ দশমিক ১ শতাংশ পরিবার। এর মধ্যে গ্রামে বসবাসকারী পরিবারগুলোর মধ্যে কেরোসিন ব্যবহার করত ২৪ দশমিক ৬ শতাংশ আর শহরে ৫ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১৩ সালে দেশে আলোর উৎস হিসেবে কেরোসিন তেল ব্যবহার করত ৩২ দশমিক ১ শতাংশ পরিবার। গত কয়েক বছরে কেরোসিন তেলের ব্যবহার ব্যাপক হারে কমেছে। এ ক্ষেত্রে গ্রাম এবং শহর সব ক্ষেত্রেই এটির ব্যবহার কমেছে।

হারিয়ে গেছে পিতল-কাঁসার ঐতিহ্য:

আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার ঐতিহ্য পিতল-কাঁসা শিল্প। নিত্য নতুন সিরামিক, মেলামাইন, কাঁচ ইত্যাদির সামগ্রী সহজলভ্য হওয়ায় মানুষ পিতল-কাঁসার ব্যবহার একেবারেই কমিয়ে দিয়েছেন। নিকট অতীতেও পিতল-কাঁসা সামগ্রী গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে নিত্য ব্যবহৃত সামগ্রী হিসেবে দেখা যেতো। বর্তমান আধুনিকতার ছোঁয়ার সাথে সাথে এসবের ব্যবহারে ভাটা পড়েছে।

ঢাকা জেলার বৃহত্তম উপজেলা ধামরাই এলাকা কাঁসা-পিতলের জন্য বিখ্যাত ছিল। ওই সময় শুধু বাংলাদেশ নয়, দেশের বাইরেও ছিল এর প্রচুর চাহিদা।

এছাড়া বিদেশী পর্যটকরা একসময়ে কাঁসা-পিতলের মধ্যে কারুকাজ খচিত বিভিন্ন দেবদেবী ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যেতো। কিন্তু এই পিতল-কাঁসা শিল্পের ঐতিহ্য আজ নানা সমস্যার কারণে হারিয়ে যেতে বসেছে। এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের সাথে জড়িত শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা বর্তমানে অভাব অনটনে দিন কাটাচ্ছে। তাদের দেখারও কেউ নেই। পিতল-কাঁসা শিল্পে জড়িত শিল্পীরা পৈতৃক পেশা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। এই কারুশিল্পী ও ব্যবসায়ীদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কখনো কোন পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। থালা, বাটি, ঘটি, হাড়ি-পাতিল, থালা, গ্লাস, বদনা ও বিভিন্ন শো-পিচ, দেবদেবী ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি জিনিসপত্র তৈরির জন্য কারখানা ছিল। তা এখন কমে গেছে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে প্লাস্টিক, লোহা, ও স্টিলের তৈরী এসব জিনিস পত্র তৈরী হওয়ায় পিতল-কাঁসা ক্রয়ে বেশ ভাটা পড়েছে। কাঁসা-পিতলের তৈরী জিনিসপত্র একবার ক্রয় করলে তা ২০/৩০বছরের বেশি সময় ব্যবহার করা যায়। শুধু তাই নয়, পূর্বে যে দামে কেনা হতো ব্যবহারের পর তার চেয়েও বেশি দামে বিক্রি করা যায়। তবে পূর্বে এসব জিনিসপত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে তেমন একটা বেগ পেতে হতো না। বর্তমানে রপ্তানী করতে গেলে নানা সমস্যার সম্মুখিত হতে হয়।

এক সময়ে এই কাঁসা পিতল শিল্প খুব বিখ্যাত ছিল বলে ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন ধরনের শিল্পর্কম নকশা করে বিদেশে রপ্তানি করতেন। তাদের তৈরি থালা, কলসি, বাটি, ঘটি ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্রসহ অন্যান্য জিনিসের চাহিদা এখনও অনেকাংশে কমে গেছে। এসব জিনিসের দাম বৃদ্ধির কারণ হলো-প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিল্পী ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে তাদের পেশার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে পড়েছেন। কাঁচামাল আমদানিকৃত বিভিন্ন উপকরণের দাম বেড়েছে গত ১৪/১৫ বছরে প্রায় ৩ গুণ। অপর দিকে স্টিলের জিনিসের থালা, বাটি, চামচ, গ্লাসসহ বিভিন্ন জিনিসের আধিক্যের কারণে দেশীয় কাঁসা পিতল শিল্পের জিনিসের চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে।

শহর নগর গ্রামে বাঙালির ঘরে ঘরে কাঁসা-পিতল শিল্প ঐতিহ্য বহন করে এনেছে যুগ যুগ ধরে। যখন কোন ফ্যাশন হিসেবে কাঁচর সামগ্রী ও স্টিল সামগ্রী কিছুই ছিল না তখন গ্রাম বাংলার আনাচে কানাচে কাঁসা পিতল শিল্প সামগ্রীর জিনিসপত্র একমাত্র ব্যবহার হিসেবে সবার ভরসা ছিল। এছাড়া প্রতিবেশী দেশসমূহে এর প্রচলন ছিল। তবে এখন দেশের পল্লীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিবারে কাঁসা পিতল সামগ্রীর জিনিসপত্র ব্যবহার করতে দেখা যায়। এখনও বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু পরিবারের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানে কাঁসা পিতল সামগ্রী দিয়ে থাকে মেয়ে পক্ষ থেকে। গ্রামবাংলার ঐতিহ্য রক্ষা করতে গেলে এই পিতল-কাঁসা শিল্পের বিকল্প নেই।

বিলুপ্তির পথে ধুকছে মাদুর শিল্প:

কাঁচামালের অভাব ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম না পাওয়ায় চরম সংকটে পড়েছে সাতক্ষীরার মাদুর শিল্প। জীবিকার তাগিদে অনেকে এই পেশা ছেড়ে চলে গেছে অন্য পেশায়। অথচ মাত্র দুইদশক আগেও সাতক্ষীরার মাদুর শিল্প ছিল রমরমা। সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার তেতুলিয়া গ্রামে দুইদশক আগেও ৯০ শতাংশ পরিবারই মাদুর উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করতো। বর্তমানে মাদুর উৎপাদন করে হাতে গোনা কয়েকটি পরিবার। মাদুর তৈরি করে এখন আর আগের মতো লাভ হয় না। শুধু বংশ পরম্পরার কারণে পেশাটি ধরে রেখেছেন অনেকেই। মাদুর উৎপাদন কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত মেলে (এক ধরনের ঘাস) ঠিকমতো পাওয়া যায় না। যা-ও বা সামান্য পাওয়া যায় তার দামও অনেক বেশি। তিনি বলেন, এক জোড়া বড় সাইজের মাদুর তৈরি করতে খরচ হয় ৫০০ টাকা। আর বাজারে বিক্রি ৬০০ টাকা। সারা দিনে দুই জোড়া অর্থাৎ চারটি মাদুর উৎপাদন করলে ২০০ টাকা লাভ হয় তা দিয়ে সংসার নির্বাহ করা দুরূহ। কয়েক বছর আগেও মাদুর উৎপাদন করে খুলনার পাইকগাছা, ডুমুরিয়া ও কয়রা মোকামে বিক্রি করতে দেখা যেতো। এলাকায় ব্যাপক হারে চাষ করা হতো মেলে। বর্তমানে মেলে চাষ না হওয়ায় মাদুর উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। আগে সপ্তাহে ২০০ থেকে ২৫০ জোড়া মাদুর তৈরি হতো, সেখানে বর্তমান সপ্তাহ জুড়ে ৮ থেকে ১০টি মাদুর তৈরি হচ্ছে। টিকে থাকতে গ্রামের অনেক মানুষ এ পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে গেছে। তাদের মধ্যে কেউ জেলার বাইরে ইটভাটায়, কেউ বা সাতক্ষীরা শহরে ভ্যান চালায়, আবার কেউ কামলা খাটছে। সাতক্ষীরা সুলতানপুর বড় বাজারের পাইকারি মাদুর ব্যবসায়ী কওছার আলী জানান, তিন দশক ধরে তিনি মাদুরের ব্যবসা করছেন। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মাদুর কিনে তা জেলার বিভিন্ন হাট বাজারে বিক্রি করেন। এখন প্রতি জোড়া মাদুর আকার ভেদে ৩০০ থেকে ৬৫০ পর্যন্ত টাকা দরে বিক্রি করেন। কিন্ত প্লাস্টিক মাদুর বাজারে আসার কারণে মেলে মাদুরের চাহিদা কিছুটা কমে গেছে। তিনি বলেন, একটি মাঝারি আকারের প্লাস্টিক মাদুর বিক্রি হচ্ছে ২০০ থেকে ২২০ টাকা, সেখানে একটি মেলে মাদুরের দাম ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা। যে কারণে মেলে মাদুর উৎপাদন করে তেমন লাভ হচ্ছে না। সাতক্ষীরা শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি নাসিম ফারুক খান মিঠু বলেন, সাতক্ষীরার মাদুর শিল্প ঐতিহ্য বহন করে। এখানকার হাতে বুনন মাদুর দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এই শিল্প চরম সংকটে পড়েছে। এই পেশার সাথে যাদের জীবিকা জড়িয়ে তারা খুবই মানবেতর দিন কাটাচ্ছে। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সরকারের এগিয়ে আসতে হবে। যদি তাদের ঋণ সহায়তা লাগে তাহলে সে ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে অতিসত্বর এ শিল্প বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

সাতক্ষীরা জেলা তথা সুন্দরবনাঞ্চলে মাদুর শিল্প একটা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে জেলার উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে এক প্রকার দীর্ঘ ঘাস জাতীয় বস্তু থেকে মাদুর তৈরী হতে থাকে। এই জাতীয় তৃণকে পাতি এবং বিশেষত সাতক্ষীরার আঞ্চলিক ভাষায় মেলে বলে।

আশা ত্যাগ করে। তবে, সাতক্ষীরায় মেলে মাদুর তৈরিতে কম খরচ ও অবসর সময়ে প্রস্তুত করতে সুবিধে থাকায় মধ্য ও উত্তরাঞ্চলীয় কিছু কিছু গ্রামে কুটির শিল্প হিসেবে বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে, যার ক্ষীণ ধারাটা অদ্যাবধি বিদ্যমান।

তাঁত শিল্প এখন শুধুই অতীত:

সাতক্ষীরা জেলা শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নত নয়। প্রাচীন কাল থেকে লবণ শিল্পের সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ব্যবসায় সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগে এ শিল্পের অগ্রগতি তো দূরের কথা কোনো পরিকল্পিত প্রয়াসই গৃহীত হয়নি বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। ব্রিটিশ পূর্ব যুগে জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে গ্রামীণসমাজ গড়ে উঠেছিল-তাতে কুটির শিল্পীরা বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও অপরিকল্পিতভাবে পণ্যদ্রব্য তৈরি করতো।

সাতক্ষীরা বনজসম্পদ সমৃদ্ধ কৃষিপ্রধান এলাকা; মূলত ব্রিটিশযুগ থেকেই উপঢৌকন হিসেবে চব্বিশ পরগণা লাভের পর ব্রিটিশ বেনেরা নিজ স্বার্থেই সুন্দরবনের উন্নয়ন ও এতদাঞ্চলের অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। দেখা যায়, অচিরেই নানাবিধ কৃষিপণ্য, গৃহপালিত পশু, লবনাক্ত ও মিষ্টি পানির মাছ এবং সুন্দরবনের কাঠ, মধু ও পশুর চামড়া সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার তথা সাতক্ষীরার অর্থনীতির ভিত্তি হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনের অব্যবহিত পূর্ব যুগে অবশ্য অবিভক্ত বাংলার উপকূলীয় জেলাগুলোতে লবণশিল্প গড়ে ওঠার সংবাদ পাওয়া যায়।

কুটির শিল্পের মধ্যে তাঁত শিল্প, গুড়, চিনি, বাঁশ, বেঁত, স্বর্ণালংকার, মত্স্য শিকার ও পশু-পালন প্রভৃতি সুন্দরবন অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভিত্তির সম্ভাবনা রুপে দেখা দেয়। আর ব্রিটিশ যুগ থেকেই তা কার্যকরীরূপ লাভ করতে থাকে।

অতীতকালে বিশেষত মোগল যুগে বাংলাদেশের তাঁতশিল্প ছিলো সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের মসলিন বস্ত্র সে যুগে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। সাতক্ষীরার বিভিন্ন অঞ্চলেও উন্নতমানের তাঁতের কাপড় তৈরি হতো। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁতী ছিলো। ব্রিটিশ আমলে কলারোয়া থানার সোনাবাড়িয়া গ্রামে ইংরেজ কোম্পানি কারখানা স্থাপন করে। কোম্পানির কর্মচারীরা স্থানীয় তাঁতীদেরকে দাদন দিয়ে কারখানায় কাপড় প্রস্তুত করিয়ে কলকাতায় চালান দিতো। বাকশা (বর্তমানে ব্রজবাকশা) গ্রামের তাঁতীরা ঢাকাই মসলিনের অনুকরণে বস্ত্র প্রস্তুতকরণে পারদর্শী হয়ে ওঠে, যার সুনাম দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এক সময়ে তাঁতশিল্প সমগ্র বাংলাদেশের মতো সাতক্ষীরা অঞ্চলের বহু মানুষের জীবন-জীবিকার অন্যতম অবলম্বন হয়েছিলো। কিন্তু সাধারণ তাঁতীদের অবস্থা ধীরে ধীরে অত্যন্তকরুণ হয়ে ওঠে। বুকানিন হ্যামিলটন ঊনিশশতকের শুরুতে তাঁতিদের জীবন-যাত্রা ও আর্থিক ভিত্তি পর্যবেক্ষণ করে মন্তব্য করেছিলেন যে, নানা রকমের ঘুষ ওব্যবসায়ীদের তুষ্ট করে প্রকৃত উত্পাদকদের হাতে যে অর্থ পৌঁছুতো তাতে তারা জীবন ধারণের সামান্য প্রয়োজনটুকু মেটাতে পারলেও উদ্বৃত্ত সম্পদ কিছু থাকতো না। জমিদারের ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে যাওয়া খাজনা, মহাজনের সুদের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-সব কিছু মিটিয়ে খুব সামান্যই উৎপাদকের হাতে পৌঁছুতো।

এর ফলে কার্পাস উৎপাদন কমে যেতে থাকে। তাঁতিরা অনেকে জীবনধারণের তাগিদে ভিন্ন পেশায় জড়িয়ে পড়ে। আর এরই পাশাপাশি ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে বিদেশি কাপড়ের প্রাদুর্ভাবে সাতক্ষীরাঞ্চলে তাঁত শিল্পের এক প্রকার বিলোপই ঘটে।

লবণ শিল্প এখন শুধুই অতীত:

সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলার সমুদ্রতীরের জেলাগুলিতে লবণ উৎপাদিত হতো। প্রাচীন ভূমিদানপত্রে ‘সলবণভূমির’ উল্লেখ রয়েছে। কাশ্মীরি বণিকরা বাংলা থেকে প্রতি বছর প্রচুর লবণ কাশীতে যেতো এবং সেখান থেকে অযোধ্যা, বুন্দেলখন্ড ও নেপালে চালান করা হতো। ১৭৫৭-৫৮ সালে বাংলাদেশে ৮৫০০০ টন থেকে ৯৫০০০টন লবণ তৈরি হয়েছিল। ১৭৬০ এ ২৪ পরগণার লবণের সমগ্র বাণিজ্য কোম্পানির হস্তগত হয় এবং ১৭৬৫ সালেমধ্যে চট্টগ্রাম, বর্ধমান, মেদিনীপুর এর বাণিজ্য কোম্পনির হাতে চলে আসায় আমাদের দেশের বণিকরা সে যুগের বাণিজ্যের এক উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হতে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। সমগ্র বাংলার লবণ উৎপাদনের অর্ধেক তমলুক হিজলীতে উৎপাদিত হতো আর তিনভাগের একভাগ উৎপাদিত হতো সুন্দরবনের অভ্যন্তরে বারুইপুর ও বশিরহাটের রায়মঙ্গল মহলগুলোতে। সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে রায়মঙ্গল সল্ট এজেন্সি ছিলো নদীয়া জেলার অন্তর্গত।

উল্লেখ্য, এ সময় খুলনা জেলা সৃষ্টি হয়নি। ফলে, সুন্দরবনাঞ্চলের সাতক্ষীরা অঞ্চল তখন নদীয়ার (ভারত) অন্তর্ভুক্ত থাকায় রায়মঙ্গল সল্ট এজেন্সিও নদীয়ার আওতায় পরিচালিত হতো। সুন্দরবন সল্ট এজেন্সি পরিচালিত হতো মলঙ্গীদের তত্ত্বাবধানে। প্রান্তিক লবণ শ্রমিকরা মলঙ্গীদের দ্বারা নানাভাবে শোষিত হতো। ২৪ পরগণা জেলা উপঢৌকন লাভের পর রায়মঙ্গল সল্ট এজেন্সি কোম্পানির নজরে আসায় এবার শোষণের খড়গটা নেমে আসে ঠিকে মলঙ্গীদের ওপর। প্রান্তিক ক্রমিক ও মলঙ্গীরা ঘুষ, ওজন-ফাঁকি, দাদন প্রভৃতি নানাবিধ চক্রান্তের শিকার হয়ে চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। তদুপরি রায়মঙ্গল এজেন্সি সুন্দরবনের দুর্গম এলাকায় অবস্থানের কারণে শ্রমিকরা সেখানে কাজ করতে অস্বীকার করতে থাকে। এমতাবস্থায় ঠিক মলঙ্গী ও মাহিন্দার বা প্রান্তিক শ্রমিকরা কোম্পানির দাদন গ্রহণ করে কাজ করতে অস্বীকার করে। তাছাড়া শ্রমিকরা অগ্রিম দাদন গ্রহণ করলে-কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের ঋণ আর কখনো শোধ হবার সম্ভাবনা থাকতোনা। কোম্পানির নিযুক্ত মলঙ্গীরা জোর-জবরদস্তীকরে শ্রমিকদেরকে দাদন গ্রহণ করতে বাধ্য করতে থাকায় অনেকেই গোপনে এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। যশোরের কলারোয়া (বর্তমানে সাতক্ষীরারএকটা উপজেলা) ও বাকলার (বরিশাল) একুশটা গ্রামের কমপক্ষে ১৫০জন চাষীকে জোর করে লবণের কাজে লাগানোর অভিযোগ পাওয়া যায়।

আরো জানা যায়, তত্কালীন বুড়ন পরগণায় (বর্তমান সাতক্ষীরা জেলা) অনেকগুলো ছোটোখাটো লবণ উত্পাদন ক্ষেত্র ছিলো। সেখানকার কৃষকদের অনেককে জোর করে লবণ উৎপাদনে বাধ্য করায় এ সময় ধান চাষের ওপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। উপর্যুপরি অভিযোগের মুখে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে সরকার কর্তৃক দাদন প্রথা বা অন্যান্য উপায়ে শ্রমিকদের লবণ উৎপাদনে জোরপূর্বক বাধ্য করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। অবশ্য চুরি করে অনেকে লবণ তৈরি করতো। সেআইনঅনুযায়ী লবণ উৎপাদন ও সকল প্রকার অনিয়ম রোধের নিমিত্তে লবণ দারোগা নিয়োগ করা হতো। সাতক্ষীরা সংলগ্ন সুন্দরবন এলাকায় বাঁশতলা (বর্তমানে কালিগঞ্জ উপজেলায়) ও আশাশুনি (উপজেলা) তে দুটো চৌকি ছিলো, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার দারোগারা বেআইনী লবণ উৎপাদন, বিক্রয়, দাদন প্রভৃতি বিষয়ে তদারকি করতো। পরবর্তী কালে বাখরগঞ্জ (বরিশাল), চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে লবণ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের কলে প্রস্তুত সস্তালবণ আমদানিতে ধীরে ধীরে সুন্দরবন এলাকার লবণ শিল্প বন্ধ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন সাতক্ষীরার বিনেরপোতায় ১৫ একর ৭৫ শতক জমিতে বিসিক শিল্পনগরী গড়ে তুলেছে। বিসিকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শিল্পে ঋণ দানের যে ব্যবস্থারয়েছে তারই আওতায় শ্যামনগর উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী ও যতীন্দ্রনগরে তিনটে লবণ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপণ করায় পর্যাপ্ত পরিমাণে লবণের চাহিদা পূরণ হচ্ছে।

চিনি ও গুড়ে ইতিহাস আজ অতীত :

ব্রিটিশ শাসনামলে বৃহত্তর সুন্দরবন এলাকায় চিনি ও গুড় শিল্প গড়ে ওঠে। এই শিল্পের কাঁচামাল সংগৃহীত হতো -আঁখ ও খেজুরের রস হতে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এই এলাকায় কৃষকরা এই শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জীবিকা উপার্জনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে। প্রতিটি গ্রামে গাছ থেকে রস বের করার কাজে শিউলিরা নিয়োজিত থাকতো। কার্তিক মাসের দিকে খেজুর গাছের এক পাশের পাতা ছেটে গাছ পরিস্কার করে অগ্রহায়ণ মাস থেকে রস বের করে সেই রস জ্বাল দিয়ে গুড় করার পদ্ধতি কৃষক পরিবার জানতো। গুড় জ্বাল দেবার জালা ও মাটির ভাড় তৈরিতে এলাকার কুমাররা পটু ছিল। বিভিন্ন গ্রামের কুমাররা শীতকালে গৃহস্থদের রস জ্বালিয়ে গুড় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্র সরবরাহ করত। গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য কারখানা গড়ে উঠেছিল। সাতক্ষীরার দেবহাটা, কুশলিয়া, বড়দল, নওয়াবেকি গুড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। ব্যাপারিরা বিভিন্ন হাট থেকে গুড় কিনত সরাসরি উৎপাদকদের কাছ থেকে। বড়দল ও নওয়াবেকি সে যুগে গুড়ের হাট হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল।

গবেষক শশাঙ্ক মন্ডলের মতে, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ (বর্তমানে উপজেলা) থানার কুশলিয়া হাট গুড়ের জন্য বিখ্যাত হাট হিসেবে স্বীকৃতি ও খ্যাতি লাভ করেছিলো। তালা ও আশাশুনি উপজেলা আঁখ চাষের মাধ্যমে আঁখের গুড় উৎপাদন ও বিপণনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল।

বিলপ্তির দ্বারে অন্যান্য কুটির শিল্প:

উনিশ শতকের গোড়ায় রাজধানী কোলকাতা ও অন্যান্য জেলা শহরের দ্রুত উন্নতি সাধন ঘটতে থাকায় এসব জায়গায় পাকা ইমারত নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিলে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় জোংড়া (শামুক) সংগ্রহের মাধ্যমে চুন তৈরীর হিড়িক পড়ে যায়। ফলে ডায়মন্ড হারবার (পশ্চিমবাংলা) ও খুলনা জেলায় (সাতক্ষীরাসহ) ছোটো ছোটো চুনের কারখানা গড়ে ওঠে। নগরোন্নয়নের কারণে জীবনযাত্রার মান, দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। খালি পায়ে হাঁটা ও কেঠো খড়ম ব্যবহারের পরিবর্তে জুতা পায়ে পরার প্রবণতাও গড়ে উঠতে থাকে। এ জন্যে গবাদিপশু পালন যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি ছোটো ছোটো চামড়ার কারখানাও গড়ে উঠতে থাকে। সুন্দরবনাঞ্চলের অনেক কৃষিজীবী জীবিকা পরিবর্তন করে চামড়ার কাজেও নিয়োজিত হয়। পশুর হাড়ের চিরুনি তৈরির উদ্যোগও গৃহীত হয়। উনিশ শতকের শেষের দিকে বাঙালিদের উদ্যোগে যশোর বিখ্যাত হয়ে ওঠে। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের দীর্ঘকাল পরেও প্লাস্টিক শিল্পের রমরমা ব্যবসায় গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত যশোরের হাড়ের চিরুনির আভিজাত্য ও জনপ্রিয়তা অটুট ছিলো।

কলারোয়া নিউজে প্রকাশিত কোনও সংবাদ, কলাম, তথ্য, ছবি, কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ। অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করলে কর্তৃপক্ষ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (Unauthorized use of news, image, information, etc published by kalaroa News is punishable by copyright law. Appropriate legal steps will be taken by the management against any person or body that infringes those laws.)

একই রকম সংবাদ সমূহ

দিনাজপুর বোর্ডের ৪৩ কলেজের কেউ পাশ করেনি

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় ৪৩টিবিস্তারিত পড়ুন

কলারোয়ায় শিক্ষার্থীদের মাঝে ১৮০ স্কুল ব্যাগ বিতরণ

কলারোয়ার কাজিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দাতা সদস্যদের এক আলোচনা সভায় ১৮০ শিক্ষার্থীদেরবিস্তারিত পড়ুন

এইচএসসির ফল প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ প্রকাশ

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল আগামী ১৬ অক্টোবর প্রকাশের বিষয়েবিস্তারিত পড়ুন